本帖最后由 阿突 于 2012-8-2 13:40 编辑

| 第九次动员令于2011年6月25日-9月4日举办,欢迎阅读相关详情并于动员期内前往报名参与。 | [关闭] |

柏拉图主义维基百科,自由的百科全书

跳转到: 导航, 搜索

柏拉图主义(Platonism),美国传统辞典解释为:The philosophy of Plato, especially insofar as it asserts ideal forms as an absolute and eternal reality of which the phenomena of the world are an imperfect and transitory reflection.

(中文翻译:柏拉图哲学或柏拉图的哲学,尤指宣称理念形式是绝对的和永恒的实在,而世界中实在的现象却是不完美的和暂时的反映。)

宣称信仰柏拉图主义并非意味着接受柏拉图的所有见解,而往往只是对如下特定思想的认同,即理念形式是存在的、永恒的,并比世界中的现象更实在、更完美,甚至是唯一真正实在和完美的实体。这个体系还包括认为理念形式只能由灵魂所认识等。

对柏拉图主义的辩护有:语言对象的抽象描述的一般性和其所描述对象的特殊性的对比;数学对象的抽象和毫无疑问的精确性等。

柏拉图主义中的理念形式在不同的情形下往往具有不同的意义。如:一类事物的名称;数学对象;自然定律等。

柏拉图关于灵魂的思想:灵魂是单纯不能加以分解的,有生命和自发性,是精神世界的、理性的、纯粹的,因他有追求世界的欲望,而堕落到地上,被圈入于肉体中,注定要经过一个净化的阶段。

理想的灵魂是一个有条理的灵魂,其中较高的功能驾驭较低的功能,他有聪明(sofi,a)勇敢(andrei,a)、克己(sofros,unh)和正直(dikaiosu,nh)四种德行。有理性的生活是至善的,物质是不完善的,灵魂要从这种障碍物中解脱出来。

柏拉图将心灵“存有”(Being)的高层世界当作是不变的,和肉体的感官变异(Becoming)做对比。柏拉图的形式(Forms)或理念(Ideas),也就是永恒的绝对者(eternal absolutes)。对柏拉图主义者而言,普遍概念要比个别事例更真实。

[编辑] 影响柏拉图主义其后由**教教父奥古斯丁改造,成为**教的哲学论证,服务于神学教义。

[查看全文]本帖最后由 阿突 于 2012-8-2 13:10 编辑

| 第九次动员令于2011年6月25日-9月4日举办,欢迎阅读相关详情并于动员期内前往报名参与。 | [关闭] |

客观主义维基百科,自由的百科全书

跳转到: 导航, 搜索

本条目述及的是艾茵·兰德提出的客观主义哲学。有关一种形而上学态度,请见客观性。

客观主义(Objectivism)是俄裔美国哲学家和作家艾茵·兰德提出的哲学系统。客观主义认为:实在是独立于主观意识而存在;每个人借由感觉跟此实在直接相连;人可通过概念形成和逻辑上的归纳与演绎,从感觉来获取客观知识;人生的道德意义在于追求个人幸福或理性私利;与此道德观相适应的唯一社会体系是全面尊重个**利,并体现为纯粹的自由放任资本主义;艺术的角色是将人的形而上学观点,以选择性重现现实方式,转化为他能理解并能做出情绪化反应的物理形式,即艺术品。

兰德起初是通过她的小说《源头》(The Fountainhead)和《阿特拉斯耸耸肩》(Atlas Shrugged)等文学作品来表达她的哲学思想。后来,她通过创办期刊《客观主义者时讯》(The Objectivist Newsletter)、《客观主义者》(The Objectivist)、《艾因·兰德信札》(The Ayn Rand Letter)及发表非小说文学(non-fiction)《客观主义知识论初步》(Introduction to Objectivist Epistemology)、《自私的美德》(The Virtue of Selfishness)等著作来进一步阐释她的哲学思想[1]。

“客观主义”(Objectivism)的名称来自于该哲学的一项原则:人类知识和价值是客观的,不是由人的思想凭空创造的,而是取决于实在的本质、只不过是被人的思想所发现。兰德选用了“客观主义”一词,是因为她原本想用的词“存在主义”已经被其他哲学家用了。

目录[隐藏]

|

我的哲学,本质上,是将个人作为英雄,以个人幸福为其人生的道德意义,以生产收获为其最高尚的活动,以理性为其绝对原则。[2][编辑] 形而上学:客观实在客观主义一词来自于它强调知识以及价值标准的观念并称之为“客观”(objective),而不是“本质”(intrinsic)或是“主观”(subjective)。依据兰德的说法,外部现实的“本质”、以及仅仅是“主观”上的东西都不能称的上是观念和价值标准(兰德说是“反复无常的”或是“由‘一个人’的感觉、欲望、直觉或幻想所创造的”)。而可靠的观念和价值标准则是她所写道的“由自然的现实所决定,但由人的心灵去加以探索”。一个人不能只靠着心灵的期望就改变它,人必须面对现实后才能了解它,依据这种限制,由一个人以他合理的欲望来改变物质世界的状况,而和这种客观产生互动。

“客观主义”一词其实只是兰德心目中位居第二的称呼,她说“存在主义”是比较适当的称呼,因为她的哲学也承认存在的形而上学以及在道德目标上维持一个人的存在。不过,让-保罗·萨特和其他存在主义哲学家已经先取得了这种称呼而且发展出相当不同的观点,因此兰德选择了客观主义一词。

兰德在她个人的新闻通讯以及她早期编辑的报刊杂志里发布了她大多数的非小说类的论文,她只在这些认同她客观主义哲学的刊物里刊登,但她从没有在传统的学术杂志上发表过。因此许多非小说的客观主义文集目前只剩下录音版本可以找到了。

客观主义的基本原则被分为以下三项:

- 存在状况的存在(Existence exists)

- 意识的存在(Consciousness exists )

- 存在便是同一性(Existence is Identity)

除了这三项原则以外,客观主义哲学视因果关系的法则为同一法则的推论。同一法则指出了事物的行动与他们的类别保持一致,依据客观主义者的说法,这些原则是(A)不证自明的而且(B)不能被前后一致的否定,因为任何否定这些论点的主张就都默认了这些论点的存在。

[编辑] 认识论:理性客观主义的知识论对于我们如何逐一转换我们的感觉提出了解释,我们将所感觉到的事物,转换为可以储存在记忆力的思想。当我们可以经由感觉能力“得知”有着存在的状况时,我们只能经由将这些由知觉所获的印象转换为概念,才能知道“什么东西”存在。客观主义接着区分了可靠的概念、与缺乏组织的概念,或是兰德所言的“反概念(anti-concepts)”,并主张可靠的概念必定是理性的产物。

客观主义相信理性会经由感觉而产生出关于我们世界的知识,并排斥哲学怀疑论(Philosophical skepticism)。客观主义也否定能以信仰或“情感”来获得知识。虽然兰德也认同感情对于人类的重要性,但她坚持感情的存在只是我们在现实中的一部分,而不是一种能够借此察觉实在的途径。

兰德并非古典的经验论者(例如大卫·休谟或逻辑实证主义)也不是古典的理性主义者(柏拉图或笛卡尔)。她与经验论者的主要差异在于她并不认为区分感觉(sensations)和知觉(perceptions)两者间的差异有意义可言。也因此,她不相信在感觉资讯的过程中感觉有可能出错或是出现幻觉,而只认为有可能出现误解或是不适当的概念化存在。她也不认为分析-综合区别(analytic-synthetic distinction)有其价值。她同样否定了先验的(a priori)知识。兰德也认为她的观念与基础论(foundationalism)、亚里士多德的素朴实在论(Naive realism)、笛卡尔或约翰·洛克的表现主义(Representationalism)等都不同。

哲学主义的知识论,如同其他客观主义的概念一样,都是在兰德的《阿特拉斯摆脱重负》一书里首次清楚的连贯起来。不过,这要直到兰德在1967年所著的Introduction to Objectivist Epistemology一书里才达到完整的发展。兰德视她的知识论和在理性上的基础为她哲学的中心,她对此说道:“我最主要并非拥护资本主义,而是利己主义;我最主要也并非拥护利己主义,而是理性。如果一个人认识到理性的最高地位,并一贯的应用它,其他事情也将一贯相同。”

[编辑] 伦理:理性私利如果要简单的以一句话,描述兰德对于“一个人应该怎么活在这个世界上”的观点的话,或许便是以下这句话:

“要活着,一个人必须拥有三项最至上而重要的价值标准:理性(Reason)、目的(Purpose)、自尊(Self-Esteem)。”客观主义的伦理学根基于每个人都有责任达成他(她)自己的合理的私利。兰德写道:

“人类被称为是理性的生物,但合理性是取决于他的选择的—也有可能是自然状态给他的另一种选择;理性的生物或是自杀性的生物。人应该要成为人—经由他的选择;他必须重视他的生命的价值—经由他的选择;他必须学着承受它—经由他的选择;他必须去探索生命的价值观念并实践他的长处—经由他的选择。”

“经由人所自择的价值观念标准,便是道德的标准。”[3]不过还是有些差别,在合理的利己与兰德所谓的“没有自我的自私”(selfishness without a self)之间—自私突出了没有自尊的自我的一种同时间状态。依据她所言,偷窃的动机并不是出自于要生存下去,而是想要过著一种低等人类(sub-human)层次的生活。兰德称这些人抛弃了以“作为突出人类生命的思想”为标准的价值观念,他们突出了“作为我的观念”为标准的价值观念;也因此在判断道德与否的问题上成为一张空白支票。“我的观念”在这里可以替换成“我们的观念”、“他的观念”等而仍然是一张没有道德的空白支票。兰德称她不是在要求人们相信理性的利己是善良的、同时快乐主义式的无自我的自私又是邪恶的(可能被称为“双重思考”),而是主张前者的善良与后者的邪恶间有着“根本的”差异。她的利己理念是在对于利他主义(altruism)的排斥—她定义为奥古斯特·孔德的利他主义(她发明了这一称呼),也就是那些为了其他人而生存的道德义务。如自由意志主义作家乔治·H·史密斯所说的:“对孔德而言,利他主义并非单纯的善心和慈善,而更像是在道德和**上个人的义务,为了更好的社会公益而牺牲他自己的利益。这里应该注意到,兰德并没有反对在其他人需要时伸出援手,这些动作都是出于自愿的。她反对的是运用强迫—也就是开始使用伤害的暴力—在社会关系上。利他主义的信条,以兰德看来有一部分是邪恶的,是因为它正当化了强迫的运用,尤其是GV的强迫力量,为了使某些人受益而牺牲了其他人作为代价。”

[编辑] **:个**利和资本主义将客观主义的伦理学转化为在**上的客观主义学说是从权利的观念开始。依据客观主义者的说法,“权利”是道德的原则,定义并批准了人类在社会上的行为自由。客观主义主张只有个人拥有权利;那就是,没有“集体的权利”能够不减少到个**利的。而且,客观主义对于“个**利”的认知非常的特殊,也因此客观主义所名列的个**利与大多数GV所采纳的相当的不同。

虽然客观主义者并不使用“自然权利”一词,他们所认同的权利直接根基于他们在知识论和伦理学上有关人类自然状态的论点。由于人类必须在求生存的过程中做出许多选择,因此人类生命的准则便是以他个人合理的判断,根据着他个人的私利,自由行事的自由。

因此,客观主义主张,人类最基本的权利便是生存的权利。这里意味着人有着以行动促进他的生命的权利—而不是要求其他人类非自愿的来保护他生命的权利,或是由其他人来获得生存下去的保证。确实,依据客观主义者的说法,生命的权利的推论之一便是财产权的权利,认为那代表了一个人靠着自己努力所得的产物;从这个观点,一个人生存的权利在任何情况下都不能包含了处置他人财产的权利。根据客观主义,一个人有权利转移另一个人的财产给任何一个人、出自任何原因,但这种转移只有在自由贸易双方同意的情况下才符合伦理学,在没有任何形式的强迫下,双方都期待着交易会对他们产生有利结果。客观主义主张只要人们觉得合适,他们有权利去以任何手段操作自然状态,只要在他们不侵犯到他**利的情况下,从这里,所有权的观念便浮现了。

因此客观主义**的哲学便支持资本主义为人类社会的理念。客观主义保留了“资本主义”一词,为的是彻底自由放任的资本主义—换言之也就是一个彻底尊重个**利的社会,而这个社会的所有财产也会因此都是私人所有。任何缺乏了这些要素的制度都会被客观主义视做“混合经济”制度—混杂了一部分的资本主义和它的对立面(通常称为社会主义或中央集权)[2] ,以及/或是纯粹的社会主义制度。

与许多社会组织视资本主义为自相残杀之无情世界的观点完全不同的是,客观主义将其视为是最具开创性而有益的制度,认为它的创造性得以在造福社会上所有人的同时,却又不会造成任何人的损失。确实,客观主义的价值标准便是基于由个人的创造性来达成他的目标,而资本主义便是唯一一种能让个人繁荣发展的社会。

客观主义对一个社会的标准是,一种能让个人自由发展以追求他们目标的道德观。这种自由要求人类在任何形式的人际关系都必须出自自愿(也就是不可以使用伤害的暴力),双方都同意的情况便是自由社会的一种定义。也因此GV组织所该扮演的角色便是限制这种暴力的使用,只能用在报复那些先行使用了这种暴力的暴徒上—那就是,对抗犯罪行为以及他国的侵略。在经济上,只要人们觉得合适,他们著有完全的生产与贸易的自由。同时GV与经济间必须完全分离,政教分离亦然。

自由意志主义与客观主义哲学之间有着复杂的关系。虽然有着共同的**目标,但许多客观主义者视自由意志主义瓢窃了他们的主张。这些客观主义者(包括艾茵·兰德)认为自由意志主义者抄袭客观主义的观念“就好像把牙齿拔出来一样”。许多自由意志主义者则视客观主义者为死守教条、不切实际而且丝毫不能妥协的。依据Reason杂志(自由意志主义者最主要的杂志)的编辑Nick Gillespie在2005年3月份有关客观主义的专题上所描述的,艾茵·兰德是“对自由意志主义运动影响最为深远的一个人...兰德是影响美国人思想和文化最多最广泛的人之一”不过他也承认,他对于杂志社如此直接的套用兰德的客观主义观念至自由意志主义上感到有点不好意思。Reason杂志的另一位记者Cathy Young也说“自由意志主义非常的接近兰德的观念,就好像是后娘养的孩子(stepchild)**了一般”

虽然他们都排斥一般人所视为兰德派的教义,但如Cathy Young一般的自由意志主义者还是相信:“兰德的个人自由以及市场自由的想法在当时是最成功而且最被广泛传播的。在21世纪...兰德对于理性和自由的主张...可以成为自由意志主义的号召点。”而自由意志主义与客观主义相比,便是较少教条化、但有着相同目标的**运动。

兰德她自己以及其他许多“正统的”客观主义者,都相当瞧不起自由意志主义抄袭了他们的主张。

[编辑] 美学:浪漫现实主义客观主义在艺术上的观点直接的与他们的知识论有关,也就是所谓的“心理-知识论”(psycho-epistemology,客观主义者对于人类认知研究的称呼,因为它牵扯了意识与潜意识之间的互相影响)。依据客观主义者说法,艺术是人类认知的上的需求之一:它让人类可以理解到他们认知上的观念。

客观主义定义“艺术”为“依据艺术家抽象的价值观判断,有选择性的对于现实的一种重新创造”—那就是,依据艺术家所认知的在现实上和在人性上最终所代表的重要性与真实性。从这个观点,客观主义将艺术视为一种经由类似发明的外观、将抽象具体化的途径。

而人类之所以需要艺术,从这个观点来看,便是为了以最简单的方法满足对认知的需要。一种观念的本身便已经是对于大量具体化形象的速记之一了,它让一个人的心灵可以间接的或暗示性的对这些大量的具体化形象加以思考。但一个人不能无限期地在心灵里保留那么多观念,所以依据客观主义的看法,需要一个广泛的概念架构来提供生命的引导。

艺术则提供了一种感知的方法来解决这种困境,轻易的掌握了在交流与思考时的广泛抽象过程。它的功能也因此和语言类似—语言是以具体的词汇来表达观念。

客观主义将艺术视为在道德或伦理学的想法交流上唯一真正有效的方法。不过,客观主义并不将艺术看作一种宣传的模式:虽然艺术牵扯到了道德价值和观念,但它却不具有教育的功能,而只是一种表现或突出。

除此之外,艺术不应该是、而且通常也不是,一种成熟发展后的结果。通常艺术源自于艺术家对于生命的感觉(通常是先见为主和感情上的),而且通常也传达了类似的感觉给观看者和聆听者。

通常客观主义会支持美学上的浪漫写实主义(Romantic Realism),因为客观主义认为它在艺术上定义出了人类意志存在的真实和重要。从这个感觉上,对客观主义而言,浪漫写实主义是一种认真看待了价值观念的艺术流派,重视了人类理性的功效,并将人类所突出的目标看作是可以被实现的。客观主义会将浪漫写实主义与自然主义(Naturalism)相比,自然主义所表现出的便是一种看轻人类意志和目标价值的艺术流派。

不过,浪漫主义一词通常与感情主义(Emotionalism)有着密切关系,而那正是客观主义所完全反对的(虽然与大多数艺术形式相比,客观主义所抱持的浪漫主义“在仅仅和情感有关的部分上”似乎更加偏向于感情上。但这却不是所谓的感情主义“emotionalism”—也就是将情感用于决策)。许多浪漫主义艺术家在事实上是主观主义(subjectivism)而且往往是社会主义者。而那些客观主义的艺术家于是自称为浪漫写实主义,以此表示和艾茵·兰德及其学说的关系。

客观主义者有时候也用拜伦式一词来形容那些他们所反对的浪漫主义形式。

[查看全文]本帖最后由 阿突 于 2012-8-2 13:10 编辑

| 第九次动员令于2011年6月25日-9月4日举办,欢迎阅读相关详情并于动员期内前往报名参与。 | [关闭] |

解构主义维基百科,自由的百科全书

跳转到: 导航, 搜索

在欧陆哲学与文学批评中,解构主义是一个由法国后结构主义哲学家德里达所创立的批评学派。德里达提出了一种他称之为解构阅读西方哲学的方法。大体来说,解构阅读是一种揭露文本结构与其西方形上本质(Western metaphysical essence)之间差异的文本分析方法。解构阅读呈现出文本不能只是被解读成单一作者在传达一个明显的讯息,而应该被解读为在某个文化或世界观中各种冲突的体现。一个被解构的文本会显示出许多同时存在的各种观点,而这些观点通常会彼此冲突。将一个文本的解构阅读与其传统阅读来相比较的话,也会显示出这当中的许多观点是被压抑与忽视的。

解构分析的主要方法是去看一个文本中的二元对立(比如说,男性与女性、同性恋与异性恋),并且呈现出这两个对立的面向事实上是流动与不可能完全分离的,而非两个严格划分开来的类别。而其通常结论便是,这些分类实际上不是以任何固定或绝对的形式存在着的。

解构主义在学术界与大众刊物中都极具争议性。在学术界中,它被指控为虚无主义、寄生性太重以及太过疯狂。而在大众刊物中,它被当作是学术界已经完全与现实脱离的一个象征。尽管有这些争议的存在,解构主义仍旧是一个当代哲学与文学批评理论里的一股主要力量。

目录[隐藏]

|

这些作家都抗拒用简单的字句来定义它。德里达被问及解构主义的意思时,他这么说:“对于这个问题,我没有简单而公式化的答案。我的所有文章都是写来避开这种令人恐惧的问题。”(德里达,1985)解构主义的意思涉及许许多多的混淆——究竟是一个思想的学派,一种阅读事物的方法(很多人在尝试公式化的定义它时都选择这种解释),或者,有些人称它为“文本物体”(一个在德里达的话中暗示的意思)——而且在尝试限定它的时候,可以决定听取那一个来源的说法。

很多人写了很多东西去定**构主义,或解释为何界定解构主义的尝试会失败。很多这样的文本(包括那些被认为是解构主义者的批评家)都晦暗艰涩,而且很难总结出来。另一方面,有一种家庭工业就是向那些希望了解解构主义,或定**构主义的人与不想看原本的人(无论他们的了解程度)解释这个名词。

[编辑] 阳物中心主义以及对二元对立的批判解构主义的中心思想是对启蒙计划及形而上学的激烈批判,尤其是对柏拉图、卢梭、胡塞尔等哲学家的立派文章,还有其他类型的文章,譬如文学作品。

[编辑] 文本与解构[编辑] 解构的术语[编辑] 延异延异有两层意义:一,是向外“扩散”;二,是“延宕”,即语言的意义最终都不可获得。意义只能是一个不断各外扩散的过程。意义的随意性、零乱性、不完整性不断地拆解形而上学的中心和本源,并且拒绝成为新的中心和本源。意义不断地生成、转换,又不断消失,最终消解了意义的本身。中心的消解就意味着取消意义,意义的延异就否定了世界上存在着终极不变的意义。

参考自曾艳兵《东方后现代》,1996,桂林:广西师范大学出版社。

[编辑] 踪迹[编辑] 书写[编辑] 举例:德里达解读李维史陀[编辑] 对解构的批评[编辑] 缺乏实用性[编辑] 难以理解性[编辑] 缺乏严肃性与透明度[编辑] **批评[编辑] 将解构归类为虚无主义或相对主义的批评

[查看全文]本帖最后由 阿突 于 2012-8-2 13:09 编辑

| 第九次动员令于2011年6月25日-9月4日举办,欢迎阅读相关详情并于动员期内前往报名参与。 | [关闭] |

解释学维基百科,自由的百科全书

跳转到: 导航, 搜索

解释学(Hermeneutics),又称诠释学、解释学美学,是在现象学与存在主义的基础上发展起来的一个美学流派,近代解释学的基本特点是客观主义。

解释学是一个解释和了解文本的哲学技术,它也许被描述作为诠释理论并根据文本本身来了解文本,强调忠实客观地把握文本和作者的原意。

目录[隐藏]

|

[编辑] 辞源“Hermeneutics”源自于希腊语(ἑρμήνευω),意思是“了解”。这是从希腊神赫耳墨斯(Hermes)的名字得来。

[编辑] 文字解释学在一般情况下,解释学常常意味着解释圣经的过程。在犹太和**徒历史学者和研读圣经的学生为了意思而开发了诠释学各种各样不同的系统。因为哲学诠释学为各种解释性项目提供理论依托,所以它可以被视为圣经诠释学的发展。哲学诠释学在某种程度上对当代圣经诠释学有影响。

[编辑] 代表思想家[编辑] 迦达默尔海德格尔认为理解是主观的,且理解本身具有历史性,取决于观者先前的理解,有所谓的“前结构”,因此理解要以“前理解”和“前结构”为前提。迦达默尔进一步提出了理解的“历史性”、“视界融合”、“效果历史”等概念。

视界融合(Horizontaler-Schmelzung):理解的过程是在文本的作者原初视界和解释者现有视界的交织融合,达到一种既包容,又超出文本与读者原有视野的新的视界,造成了一个理解有赖于前理解,前理解又有赖于理解的循环,这就是所谓“解释学的循环”(der hermeneutische Kreis)。

正当的解释学应当在理解中显示历史的真实,历史不是纯然客观的事件,也不是纯然主观的意识,而是历史的真实和历史的理解,二者间的相互作用,因此历史总是含着意识,不是客观的。

强调艺术真理的本体论地位,审美理解就是对艺术真理的理解,以就是对世界本体存在的理解,艺术作品作为审美理解的对象,实际上就是存在的敞开,一方面艺术最直接地对我们说话,同我们有一种神秘的亲近,使我们觉得同艺术融合为一体,另一方面,我们也不断从艺术品中看到自身的存在,仿佛同自己照面。

艺术品本体意义的发现是无止境的,审美理解实质上就是艺术品和解释者、观赏者间不断的对话,是存在意义的不断揭示。

迦达默尔从本体论的角度把“游戏”从主体论的传统中跳脱出来,把它看作是艺术品本身的存在方式,就是游戏。游戏总是有一种来回重复的运动,具有“自我同一性”,它无目的又含目的,具有“无目的的理性”这个重要特质,艺术品的欣赏者,亦即“同戏者”始终主动以真实的经验在理解著艺术品的内涵。

迦达默尔的美学是对20世纪现代艺术的辩护,具有全面反传统性质,达到了时代的高度。

[查看全文]本帖最后由 阿突 于 2012-8-2 13:09 编辑

维基百科,自由的百科全书

跳转到: 导航, 搜索

荒谬(Absurdism),又译荒谬主义,哲学术语,字源是拉丁文的adsurdus,意为音乐上的“不合调”,在存在主义中用来形容生命无意义、矛盾的、失序的状态。

[编辑] 概述一个事物的基本意义的存在必须要一个更高的意体来解释。但是,这个更高意体的意义又必须要一个比它更高的意体来解释。这个“解释的锁链”不可能达到一个结果,从而,没有任何东西可以拥有至高的意义。哪怕这个结果被发现了,它也有可能并不能满足我们。好比说,当一头牛发现他的“至高意义”是被人当成食物屠宰掉时,它不会对这个“意义”感到满足的。从而,根据存在主义和虚无主义,生命是无意义的,是荒诞的。

[编辑] 哲学家的描述法国存在主义哲学家卡缪在《西叙弗斯神话》对荒谬做的描述:在一个突然被剥夺掉幻象与光亮的宇宙里,人觉得自己是一个外人、一个异乡人,既然他被剥夺了对失去家园的记忆或对己承诺之乐土的希望,他的放逐是不可挽回了。这种人与生命以及演员与场景的分离就是荒谬的情感。

[编辑] 解决办法

- 面对荒诞的生命,某些人认为自杀是一个看似理智的方案;但是大部分人试图寻找其他的办法。卡缪提出自杀并不是一个很好的方案:如果生命真是荒诞的话, 那唯一面对它的方法只有维持一个人对待荒诞的自我反应; 所以,如果没有良心的话, 这个思想与荒诞的相互反应是无法存在的。 请参考《西叙弗斯神话》和反抗的人。

- 某些人通过神或宗教找到了意义。

- “拒绝意义”, 并定义“生命的意义为‘活着本身”是另一种解答的方法。

- 很多人接受生命是无意义的, 但并不认为这是一个问题。 同上,哪怕至高意义存在,他有可能并不能满足我们。相反,他们通过自己的生命去创造意义。 虽然这个意义并不是至高的,它能给人动力。

本帖最后由 阿突 于 2012-8-2 13:33 编辑

自由意志维基百科,自由的百科全书

跳转到: 导航, 搜索

| 系列中的条目 |

| 自由 |

| 概念 |

| 自由 (积极 · 消极 个人 · 社会) 权利 自由意志 道德责任 |

| 依领域区分 |

| 学术 · 公民 经济 · 智性 ** · 科学 |

| 自由种类 |

| 集会 · 结社 教育 · 信息 迁徙 · 新闻 宗教 · 言论 思想 |

| [size=80%]查 [size=80%]• 论 [size=80%]• 编 [size=80%]• 历 |

伦理学 |

理论 |

元伦理学 规范性 · 描述性 效果论 义务论 美德伦理学 关怀伦理学 善与恶 · 道德 |

应用 |

生物伦理学 · 网络伦理学 · 神经伦理学 · 医学 工程 · 环境 ** · 动物权利 法律 · 媒体 商业 · 市场营销 宗教信仰 · 战争 |

核心问题 |

正义 · 价值 权利 · 责任 · 美德 平等 · 自由 · 信任 自由意志 · 同意 道德责任 |

主要思想家 |

孔子 · 孟子 苏格拉底 · 柏拉图 亚里士多德 · 阿奎那 休谟 · 康德 边沁 · 密尔 克尔凯郭尔 · 尼采 罗尔斯 · 诺齐克 · 辛格 |

列表 |

伦理学主题列表 伦理学家名录 |

| [size=80%]本模板:查看 [size=80%]• 讨论 [size=80%]• 编辑 [size=80%]• 历史 |

构成自由意志的主要架构包括宗教、伦理、心理、科学等方面,举例而言,在宗教范畴,自由意志可能意味全能的神并不以其力量掌控个人的意志和选择;在伦理学,自由意志可能意味各人在道义上要对自己的行为负责;在心理学,这意味心灵控制身体的部份动作;在科学领域,自由意志可能意味身体的动作,包括大脑在内,不全由物理因果所决定。

自由意志存在与否在哲学与科学的历史上一直是核心议题。

目录[隐藏]

|

决定论认为所有的事件,必然为先前某种因素造成的结果。

不相容论认为决定论与自由意志两者没有缓冲余地。强硬决定论则同时接受决定论和不相容论,拒绝相信人有自由意志。

与强硬决定论相反的是自由意志论[2],认为人有形而上的自由因此排斥决定论。非决定论是一种自由意志论认为人们俱备自由意志,且由它主控的行动不是某个因素的必然结果。致动理论是一种自由意志论认为决定论或非决定论中的选择是错误二分法,与其于意志不是某个因素的结果,致动理论认为自由意志下的行动是“行动者的因果关系”的案例:由一个行动者(人身、自我)引发一个结果。自由意志论是一种独特的哲学思维,和经济或**理论上的自由意志论有所分别,为了避免混淆,形而上学的自由意志论有时被称为唯意志论。

相容论[3]认为在决定论的世界中自由意志依然存在,相容论者或许将自由意志定义为由内在因素,像是想法、信念和欲望等等所引发,同时接受决定论和相容论的哲学思想则称为温和决定论。

[编辑] 决定论 对 非决定论决定论认为所有状态的产生完全被在它之前发生的状态决定,非决定论认为这种主张是错的,哲学的决定论有时候用“拉普拉斯妖”(Laplace's demon) 这个思想实验来说明,“谁若知道过去和现在所有的事实和所有控制世界的自然法则,并使用这些知识来预知未来,那么他不会错过所有微小的细节。”但拉普拉斯已经不再代表这方面的现代科学思想。

不相容论认为决定论与自由意志之间没有缓冲余地。不相容论者一般主张,唯有当那个人是行动的唯一起源因素,而且真正可以有其它的选择时,那个人的行动才算是自由。不相容论者主张若决定论是正确的,那所有的选择都已经被注定了。

有一种中间观点,认为过去会限制,不会决定,个人的选择是众多结果中的其中一种,虽被过去影响但不由过去决定,即便行动者是自由在各种选择中行使意志,行动者仍然不是其行动唯一的起因,因为没有人能做不可能的动作,例如挥动手臂来飞行。应用在精神状态,这个观点提倡一个人可以选他可以想到的选项,但不能选从未进入他脑海的选项,从这个观点看,现在做的选择可能会开启、决定、或局限未来的选择。

巴鲁克·史宾诺沙(Baruch Spinoza)将人类的自由意志比为一颗认为自己选择了飞行路线与落点的石头,“在伦理学”,他写道,“心灵的决定若扣掉欲望就不剩什么,会随着各种安排改变,心灵内没有绝对值也没有自由意志,心灵的意愿是由一个因素来决定,而这个因素是由另一因素决定,然后再另一个,再另一个,就这样无限持续。人们会相信他们是自由的是因为他们了解自己的意志和欲望,但忽略了致成因素。”[4] [5]

亚瑟·叔本华(Arthur Schopenhauer),附和史宾诺沙,写道,“大家都相信自己先天是完全自由的,甚至涵盖个人行动,而且认为在任何时间他都可以开始另一种生活方式...。但后天,从经验上,他会惊讶地发现自己并不自由,而是受制于必需品,而且不顾他的所有决心,他无法改变自己的行为,而这就形成从他生命开始到结束的生活,他必须扮演自己谴责的角色...。”[6]

你可以按自己的意志行事,但在你生命里的任何特定时间只能明确意志一件事,而且除了这件以外完全没有其它。叔本华,论自由意志,第二章—

我可以按自己的意志行事: 我可以,如果我愿意的话,把我的所有全送给穷人然后自己因此变穷 — 如果我愿意! 但我不能愿意这样,因为在我身上的反对意愿太过强大让我无法愿意这样。另一方面,如果我有个不同的性格,也许甚至到圣人的程度,那我就能愿意这样,但这时候我就不能不愿意这样,因此我就必须这样去做... 如同一颗台球台上的球在受到冲击前就移动般小的可能性,一个人会在未受到某个诱因驱使前就从他的坐椅站起来的可能性也只有这么小。换个角度看,他的站起就和一颗受到冲击的球会滚动一样的必然和无可避免。期望任何人会在不被兴趣的驱使下做任何事就和期望一块木头不被线拉就移向我一样。同上,第三章—

叔本华说,一个人可以做他想要做的,但不能意志他想要意志的。这句话伴随我度过生命所有的际遇,且使我容易顺从他人的行为,即使那些行为让我很烦恼。腓特烈‧席勒(Friedrich Schiller)在他的美育书简中提出方法为这个两难困境解套,鲁道夫‧史代纳(Rudolf Steiner)在他的自由的哲学中更深入探讨。这两位哲学家都相信个人意志最初是不自由的,不管各人的行为是基于宗教、伦理或道德原则,或从某个立场看似完全理性,或看似完全被自然欲望或动机所驱动。席勒提出解决之道是在理性原则和身体欲望这两个极端中找出一个可玩的平衡,当各人可以自由的在不同动机或冲动中移动,他们就可无拘束的发现史代纳所称的道德想像,或称对更高意图之情境依赖的了解。因此自由意志不是一种自然状态,但可从自我反思和可玩意识中得到。艾伯特‧爱因斯坦,对德国**联盟演讲,1932年秋,柏林—

![]()

霍尔巴哈男爵(Baron d'Holbach),一个强硬决定论者

“强硬决定论者”例如霍尔巴哈(d'Holbach),是相信决定论和排斥自由意志的不相容论者。“自由意志论者”例如汤玛斯·利德(Thomas Reid)、彼得·凡·殷瓦根(Peter van Inwagen)和罗伯特·凯恩(Robert Kane)等,是相信自由意志和否定决定论的不相容论者,他们认为一些种类的非决定论存在。

其余的哲学家主张决定论与自由意志可以相容,这些“相容论者”,例如霍布斯(Thomas Hobbes),通常主张唯有当一个人的行动是那个人自己想做,而且可以假定依那个人的决定不同可以有其他的做法,那人的行动才算是自由的。在说明这个重要的但书时,休谟(David Hume)写道,“这个假设上的自由除了被铁链锁住的囚犯外,全世界每个人都被允许拥有。”相容论者常指向自由意志明显被剥夺的案例 — 例如强暴、谋杀、偷窃诸如此类。这些案例的重点不在于过去决定未来,而在于攻击者蔑视受害者对自己行为的意愿和偏好,攻击者“强迫”受害者,然后依照相容论者的说法,就是这个在蔑视自由意志。因此他们主张决定论存在与否不重要,重要的是各人的选择是他们各自的意愿和偏好的结果,而且没有被某些外界(甚至内在)的力量蔑视。要成为一个相容论者,一个人不需要承认任何特定的自由意志概念,只要否定决定论与自由意志相冲突即可。

另一种看法认为“自由意志”这个词组是,按霍布斯的说法,“荒谬的语言”,因为自由是一种力量是由意志所定义的 — 所以意志不是一种可以成为自由或不自由的东西。约翰·洛克(John Locke),在它的“人类悟性论”中说,一个人若将意志形容为“自由”那人就是犯了“范畴谬误”。

问人类意志自由与否的这个问题根本就是错误的; 这个问题就像是在问一个人的睡眠是否迅速,或者他的品德是否是正方形般的毫无意义: 自由之不适用于形容意志,就和动作的迅速不适用于形容睡眠,外形不适用于形容品德一样,大家会嘲笑这些问题的荒谬性: 因为显然修正动作不被归类和睡眠有关,不同的外形不被归类和品德有关: 我想当一个人认真考量过后,他会清楚地了解自由是一种只属于行动者的力量,而不能成为意志的一种特性或修改种类,且意志也只是一种力量。另一个问题也浮现出来在于有因素的行动能否是自由的而没有因素的行动能否成为意愿,这使自由意志成为一个矛盾修辞,一些相容论者主张前述自由意志的概念缺乏基础形成的问题,要对决定论与自由论之间的认知冲突负上至少部份的责任。又,从相容论者的观点来看,不相容论者对自由意志的用法可能被归类成情绪语言。约翰·洛克,人类悟性论,第二十一章十四节—

[编辑] 道义责任和意志社会上一般都认为人要为自己的行为负责,并且会指出这个人的所作所为应该受到的褒贬。然而,许多人相信道义责任概念和自由意志脱离不了关系,换句话说,就是有做其他选择的能力。因此,个体是否于道义上必须负责,为什么是或不是,就变成另一个重要的议题。

不相容论者比较会认为,决定论和道义责任彼此间格格不入,毕竟一个人不能为了一个一开始就能预知的行为而必须对谁负责。强硬派的决定论支持者却说

相反地相容论者则提出,决定论是道义责任的一个“先决条件”——社会不能够认为一个人必须负责,除非他的行为是由某种事物决定的;简单来说,就是只有当一个行为是受到某个原因所决定的时候,我们才有理由要求一个人为这件事情负责。这个论证可以溯源到十八世纪哲学家大卫·休谟的思想,而且也在该世纪后半叶被无GV主义者en:William Godwin所沿用。到头来,如果非决定论为真,那么那些未被决定的事件都是随机发生的。 那么就产生一个问题,倘若一个人因为某个刺激毫无来由地突发在他体内神经系统而导致的某种行为,我们是否还可以或是否仍应该对这个人给予肯定或责罚呢?他们却反驳,一个人必须在他开始必须付出道义上的责任之前,显示出关于这个行为,有多少比重是出自于他个人的欲望和喜好,或者说,这个人的“性格”。有些自由论者对此回应,非决定的行动并非全然地随机而任意地发生,并且认为这些是由于,独立的意志将会做出何种选择并非事先决定的。这个论点对广泛的学界来说并不完善,因为它只将问题退回更没有解决的状态,而这关乎到形而上学中非常奇妙又诡异的概念——没有什么可以无中生有。

圣保罗, 在他的《罗马书》中对道德责任这样发问: "窑匠难道没有权柄,从一团泥里拿一块作成贵重的器皿, 又拿一块作成卑贱的器皿吗?" (Romans 9:21). 依此观点, 即使从根本上来说,个人的行为是由上帝决定的,他仍会因该行为而受到指责。

一种类似的观点认为: 个人的道德罪错源自个人的性格. 即是说, 一个有着杀人犯性格的人无可避免的会杀人, 但仍会被惩罚, 因为惩罚有着坏的性格的人无可厚非.

道德责任的观念也假定了人格的真实性,即是说,一个人,在身体和精神的变化之外,本质上是同一的。因此,52岁的Stanley Williams会因28岁的Stanley Williams所犯的罪错而被处决。

[编辑] 相容主义理论和 could-have-done-otherwise 原理[编辑] 科学的观点[编辑] 神经科学和心理学许多和脑部相关的病兆可能被称为自由意志的混乱。强迫症病患会感觉到自己被迫去做违反个人意志的事情,像是一天洗手数十至数百次,认为这种欲望是自己所欲,但似乎却在本质地和他的个人意志背道而驰。妥瑞症(Tourette)和相关症状的患者,会不自主地说话和运动,像是痉挛、抽畜。在美国电影Dr. Strangelove上映之后也称为“奇爱博士症”的异手症,其患者会做出一些有意义的动作,却没有做这些事情的意图,像是午夜时分的睡眠中,突然双手掐住自己的脖子。

[编辑] 决定论和突发行为[编辑] 宗教观点[编辑] 神学观点神学对于神圣预知的信条通常和自由意志的概念有所抵触。毕竟,如果神的确知道什么将要发生,能够知道一个人会做出的所有选择,那么将这种选择视为自由的表现或许会令人产生质疑,也就是说,神若已知或恒知一个人真正的选择,那么这似乎就扭曲了一个人的自由。这个问题事实上和亚里斯多德的海战问题有关:明天将会或将不会发生海战?如果将会有一场海战发生,那么也就是昨天的假设为真,那么对过去而言,这场海战势必会发生。如果将不会发生海战,那么同理可知,对于过去的而言,这场战役必然不会发生。这意味着,无论未来结果为何,未来都是由过去的真理之上——这真理便是过去对于未来的假设。然而,部分哲学家认为,必然性和可能性都是定义在一个时间或经验上已知的环境介质的基准点,所以若有什么事物对于一个观察者的观点来说只是可能,那么或许对一个全知者而言,它就是必然的。有些哲学家相信,自由意志就等于拥有灵魂,因此,根据一些声称动物没有灵魂的论点,他们是没有自由意志的,不过这个论点成立的先决条件却是,我们必须先证明动物没有灵魂。犹太哲学则是强调,自由意志是人类灵魂本质的产物,因此用希伯来语表示“呼吸”的字根“nshm נשמ”衍生出的字汇“neshama”便代表灵魂。

[编辑] **宗教观点**宗教的神学观点中,神不仅全知而且全能;事实上有些人,**徒或非**徒皆然,相信神不仅总是能知道个体将会做什么样的选择,事实上神也决定了这些选择。也就是说,他们相信,透过祂预知的能力,祂知道什么将会影响个体的选择,而透过祂全能的本事,祂可以控制这些影响选择的因素。这种思维对于“救赎”和“宿命”相关理念之中,变得极为重要,因为这两种概念都脱离不了这种想法。但是另一派人士却认为,当神是全能而且知道个体将会做什么样的选择,祂仍会赋予个体去做最终的选择或拒绝每一件事情的能力,与任何这个选择本身内在或是外在的条件都无关。

“自由意志”的支持者指出未来发生的事情跟导致事情发生的原因是完全不同。“决定论”支持者则同意但仍质疑未来发生的事情能否摆脱决定性原因的存在。因此,宿命的定义对各个**徒都有所不同。

[编辑] 加尔文主义[编辑] 天主教自由意志对天主教来说是极为重要的。圣奥古斯丁和圣托马斯是早期主要的提倡者,天主教对自由意志和感恩的强调,或可和新教的思维作一番对照,尤其是在反宗教改革之后两者的分歧更加悬殊。(请参看文末对天主教百科全书的外部链接)

[编辑] 东正教[编辑] 摩门教[编辑] 新教会[编辑] 犹太观点[编辑] 回教观点从古兰经的解读可知,伊斯兰教认为神是全知且全能的,祂恒知一切。传统的自由意志在这儿仍旧是要使人们认知到必须为他的言行负责。经文之中也提及:“没有人该背负着他人的重担”

[编辑] 佛教观点佛教并不强调自由意志[7]。根据缘起法的说明,基于整个世界的存在都是因缘和合的,实际上并不存在一种绝对的自由;另外佛教中另一重要教义就是无我,不同个体只是五蕴因缘聚合,自性并不是恒常不变的。因此综观来说,既然自由不是绝对,意志也不是恒常不变,因此自由意志对佛教来说并不是一个重要概念。应当清楚佛陀容许他的僧侣在行动及思想上的自由,但这并不一定要引申出自由意志这种概念。因果决定论就是佛教徒的中心教条。这就是佛教用语中所谓缘起,是业理论的一部分。

[查看全文]本帖最后由 阿突 于 2012-8-2 13:39 编辑

| 第九次动员令于2011年6月25日-9月4日举办,欢迎阅读相关详情并于动员期内前往报名参与。 | [关闭] |

全能悖论维基百科,自由的百科全书

(重定向自全能上帝悖論)

跳转到: 导航, 搜索

![]()

伊本·鲁世德(1126–1198)是一个很早就意识到全能悖论存在的穆斯林哲学家。[1]

全能悖论是一组关于一个“全能”的个体在逻辑学上是否可能存在的悖论。该悖论的内容是:如果任一个体是“全能”的话,那么他就一定能够制订出一个他不能履行的工作,如此他就不会是全能的;反之,若一个“全能”的个体不能够制订出一个他不能履行的工作,如此他也不会是全能的。因此,无论他能否制订这项工作,他也不会是全能的。

目录[隐藏]

|

另有一个经典悖论与此也有相似之处,即不可抗拒的力量悖论:“如果一种不可抗拒的力量遇到了一个无法撼动的物体会怎么样”?即“矛盾”,“全能之茅与全能之盾能否共存”?对该问题的两难回答是:如果世间真有这样一种力量,那么世上就不可能有无法撼动的物体;如果世间真有一个无法撼动的物体,那么世上就不会有不可抗拒的力量。如果承认这个两个回答中的任何一种,就势必承认不可能存在全能的个体,因此无解。全能悖论也有许多相关的引申,如全能者是否能“化圆为方”等许多可能无解或未解的问题。

[编辑] “全能”一词的含义主条目:en:Omnipotence

英国哲学家彼得·积奇将该悖论中的“全能”概念作出了分类:

- "Y完全全能"表示Y完全可以做任何事。在这种意义下,Y可以做任何可以用语言表述的事物,甚至自相矛盾的事物。也就是说,Y的能力不受人类有限的思想和知识限制[3]。笛卡尔关于上帝的论述中支持的就是这个概念。从神学上看,这样做的好处是可以让上帝真正置于人类有限的知识和逻辑之上,坏处则是这种概念会使得上帝的诺言变得不可相信。在这种意义上,全能悖论确实是一个悖论,不过在这种意义上也等于承认了这样的悖论有可能存在。

- "Y全能"表示只要X在逻辑上可能,Y就有能力做X这件事。托马斯·阿奎那的神学看法中持有的就是这种观点[4]。这种意义上的全能,可以解决古典理论中关于全能的悖论,但是对于近代全能悖论是无能为力的。例如X是“制造一个连制造者都搬不动的东西”,正如哲学家麦罗德指出的,这在逻辑上是完全可能的:一个人完全可以有建造一艘他自己都搬不动的船的能力[5]。很难想象为什么一个凡人可以很容易克服的逻辑壁垒,一个全能的神却做不到。由此看来,如果说某个神是这种意义上的全能,那么这个神就难以称其为神。

- "Y全能"表示只要“Y可以做X”这个论述在逻辑上可能,Y就有能力做X这件事。这里有一个重要的前提是,所谓的“逻辑上可能”是对Y而言的,与从其他事物的角度上看这种逻辑可能还是不可能无关。纵观托马斯·阿奎那的著作,有的时候他持的似乎又是这个观点[6]。在这种意义上,麦罗德指出全能悖论已经不存在,因为“上帝制造一块他自己都搬不动的石头”这个行为在逻辑上是不可能的。不过,这种意义上的全能却引起道德上的麻烦。比如这类悖论:“上帝能撒谎吗?”或者“上帝能够知道他还没有发现那些事物吗?”[3]

- "Y全能"表示只要“Y可以做X”在逻辑上可能,那么Y就可以做X。这个意义同样可以使悖论失效,但是这种意义否定了可以改变历史的能力。此外,积奇也指出,这种意义同样使得上帝的诺言变得不可靠。[3]

- "Y大能"表示Y不仅比任何其他的事物更有能力,并且任何事物在能力上都是不可能赶超Y的[3]。虽然这个意义也能消除全能悖论,但是这样上帝显然也就不是全能的了。从意大利哲学家安瑟伦的作品中看,他似乎在指出,正是因为上帝“大能”而非“全能”,才使得上帝看起来更加“全能”。[7]

此外还有意见认为,“全能”有偶发全能和本质全能的区别。本质全能指一个神或者其他超自然事物从根本上就是全能的,而偶发全能指神或者其他超自然事物只能在某个时候是全能的,此后又变回非全能的状态。对全能悖论中的“全能”到底是“偶发全能”和“本质全能”的不同理解,将引起讨论方式上的重大差异。[8]

一些哲学家坚信上帝是完全全能的,例如笛卡尔在他的《第一哲学沉思录》中就强调了这个观点[9]。同时,也有一些哲学家认为把神或者其他超自然事物看做要么全能,要么不全能这种想法根本就是不正确的,因为人类理解的全能本身就分为多个层次上的全能[10]。近代对全能悖论的研究,还注意到了语言对于全能概念表述的内在限制。如果人类的语言不能正确的表达全能的概念,那么人类在哲学上甚至有可能不能理解全能这一概念[11]。

[编辑] 对悖论的回应[编辑] 常见的哲学回应哲学家科安认为这个悖论最重要的内容是告诉我们上帝不可能是全能的[12]。

对于全能悖论的一种通俗回答是,既然已经规定了上帝全能,那么“搬不动”一词就没有逻辑上的含义,那么悖论也就无效了。[13][14]

英国哲学家C·S·刘易斯则认为,对于研究像全能这样的概念,再去讨论一个“很重,重到连上帝都搬不动的石头”是没有意义的,就好像讨论一个“方形的圆”一样。所以说问“上帝能不能创造一块连他自己都搬不动的石头”就像问“上帝能不能画一个方形的圆”一样,是没有意义的[15]。

让上帝去创造一个自己搬不动的石头意味着要让上帝同时创造一种能力和一种无能:创造石头的能力和不具备举起它的能力。这个悖论从根本上指出上帝将不再全能,因为他有不能做的事,但同时全能的定义就是没有不能做的事。(即在论证不是全能的同时,默认了上帝不是全能的)

另外一个观点是,如果上帝是全能的,那么他就必定能够暂时去除自己全能的能力。那么他就可以先取消自己的搬很重的重物的能力,造一块自己都搬不动的石头,然后再恢复自己的全能,去搬这个石头。这种观点承认了上帝有创造一个他自己都搬不动的石头的能力,但是石头搬不动这件事情却是他自己限定的,因此只要他不去让自己搬不动任何石头,他就还是全能。

我们另外可以假设,上帝全能正是因为上帝有克服各种自身“不能”的能力。如果这样理解,那么上帝确实可以造出一块很重的石头,是他暂时不能搬动的。但是他将立即获得能够搬动这块石头的能力,因此上帝似乎仍是全能的。但是这种假设的问题在于,如果上帝是这种意义上的全能,那么他就必须不断地增强自己的能力,那么他就永远不是全能的,因为他一直都在趋近于全能。

另一神学解释为,上帝能造出一块石头且祂有能力决定是否要搬它,若是不搬即为全能者所不能搬的石头广义为全能者搬不动的石头。

1955年,澳大利亚哲学家马茨凯在哲学期刊《心灵》(Mind)上发表了一篇文章,试图用区分第一类全能(无限的能力)和第二类全能(无限的能力来决定做什么而不做什么,获得什么而不获得什么)来解决全能悖论[16] 。他认为,如果一个全能的神同时是第一类全能和第二类全能的话,那么他就迟早会需要限制他自己的能力,从而变得不再全能。该文章发表以后引起的一些争论,矛头指向是否应该使用正式逻辑来理解全能悖论,从而规避悖论的本质[17]。

另外一种对全能悖论的回答是,全能需要被准确的定义,而不是简单地理解为“完全全能”。只要规定了全能不包括逻辑上不可能的行为和事,那么全能悖论就不再存在。近代哲学对于支持这种观念的论据主要来自麦罗德[18]。麦罗德基本和C·S·刘易斯是一致的,他认为问上帝能不能创造一块他自己都搬不动的石头就像问上帝能不能画一个方形的圆一样,是没有意义的。

[编辑] 偶发全能和本质全能如果将全能理解为偶发全能,那么上帝就可以在某一段时间里使自己暂时不全能,那么能否创造他自己搬不动的石头就不成其为悖论了。但是偶发全能的理解,却让人怀疑这种全能能否算是全能,或者只是一般意义上的“大能”而已[8]。不过,主动放弃全能的能力却正是**教与救主降临和耶稣神性有关论断中的核心内容[19]。

如果一个个体是本质全能,那他就能够解开这个悖论。(只要我们能接受全能并不一定为绝对全能) 该全能者为本质全能,因此他并不能变得非全能。更进一步的讲,该全能者不能做违反逻辑的事。创造一块全能者都搬不动的石头是不可能的。而全能者不能创造这石头,但还是能保有其全能。这解说并无违反定义2, 只要我们知道该全能者是本质全能而非偶发全能。不过,对非全能者而论,减少自身的能力是有可能的,因此会出现一个矛盾的状况是非全能者能做一些事情,但一个本质全能者不能做。

这是奥古斯汀的理论的基础,在他的上帝之城中:

| “ | For He is called omnipotent on account of His doing what He wills, not on account of His suffering what He wills not; for if that should befall Him, He would by no means be omnipotent. Wherefore, He cannot do some things for the very reason that He is omnipotent.[20] | ” |

因此奥古斯汀以此为理据指上帝不能做任何东西或事情来令上帝并非上帝。

部份哲学家,包括笛卡儿认为如果全能的定义是指全能者可以做逻辑上不合理的事的话,这矛盾就能被解决。在这状况下,该全能者可以创造一块他举不起的石头,但亦都能不管三七廿一的把该石块举起来。在假设上,这样的存在亦能令2+2=5变成数学上可能,或是创造一个正方的三角形。这种解决矛盾的方式,因为定义本身的逻辑一致性,而有其问题。矛盾可能有被解决,不过其牺牲了一致性而让逻辑变成次协调性逻辑。如果以双面真理说或其他逻辑超理方式来谈,则这可能看来并非一个问题。

[编辑] 语义学与全能悖论一般理解路德维希·维特根斯坦在他的《逻辑哲学论》中想表达的意思是,我们的语言是没有能力表述像“全能”这样的概念的。在《逻辑哲学论》的第六章第四节以前,维特根斯坦一直都在逻辑实证主义的范畴内讨论问题。但是从第六章第四节开始,维特根斯坦提出,对于我们远离我们日常经验的事物,例如人种这个概念,还有其他几类先验的概念,像死后、上帝等等,是我们有限的语言所不能描述的。因此受语言所限,在这些领域里转圈,是得不到有效答案的[21]。

维特根斯坦的《逻辑哲学论》使“全能悖论”变成了一个语义学问题。根据他的著作《逻辑哲学论丛》(Tractatus),试图建立这类全能悖论的努力是徒劳的,因为人类没有对全能的日常经验,甚至一个经验是否与“全能”相关都无法判断,那么人类创造出来的有限的语言又怎么能够描述“全能”呢?维特根斯坦在《逻辑哲学论丛》说:“如果我们说不出来,就最好保持沉默[22]。”维特根斯坦对于“全能悖论”的论述对20世纪以来的哲学家和神学家有很大影响,英国哲学家黛维·菲利普就是一例[23]。

有趣的是,维特根斯坦晚年的著作似乎是和《逻辑哲学论丛》中的观点是矛盾的[24]。这些观点反而成了后人用于反驳“全能悖论”是语义学问题的指南。

[编辑] “全能悖论”的其他变体早在公元6世纪时,伪狄奥尼修斯就指出了“全能悖论”和《使徒行传》中记载的圣保罗和魔法师Elmyas的辩论(Acts 13:8)有相似之处,只不过《使徒行传》中,他们之间辩论的问题是上帝是否能够“否定自己”[25]。11世纪时,安瑟伦又提出,即使上帝做不到某些事情,他仍然可以是全能的[26]。

![]()

一个在欧几里得平面上的三角形,它的三条边、三个角、三个顶点标记如图。三角形的三个内角之和,即 α + β + γ,应该等于180°

托马斯·阿奎那对于全能悖论提出过一个更深刻的问题,即“上帝能否创造一个内角和不是180°的三角形。”他在《哲学大全》中说:

| “ | 因为逻辑、几何、代数中的一些定律是仅仅是从基于最根本的自然规律建立的公式化原则中导出的,所以上帝是无法做违反这些定律的事情的。例如,他不能创造一类不是物种的动物,也不能画一条通过圆心但是不等分圆的直线,更不能画一个内角和不等于两直角之和的三角形。[27] | ” |

| “ | Cum principia quarundam scientiarum, ut logicae, geometriae et arithmeticae, sumantur ex solis principiis formalibus rerum, ex quibus essentia rei dependet, sequitur quod contraria horum principiorum Deus facere non possit: sicut quod genus non sit praedicabile de specie; vel quod lineae ductae a centro ad circumferentiam non sint aequales; aut quod triangulus rectilineus non habeat tres angulos aequales duobus rectis. | ” |

全能悖论同时也是**学中的一个问题。例如在议会主权的探讨中,如果规定某个机构拥有全能的法律权利,那么该机构就无法约束自己;如果要求某个机构能够约束自己,那么它就无法拥有全能的法律权利。因此,似乎是要么只能设立一种GV机构,虽然缺乏自我约束,但是却能够在漫长的历史过程中始终有调整法律以适应现实的能力;要么只能保证GV机构的自我约束,但是这样法律就不能根据现实灵活调整[28]。

全能悖论也被一些哲学家以方**质疑。例如对于某一特定问题,上帝是否能提供最佳的解法,而针对此最佳解法是否能提供更佳的解法。

从某种意义上说,全能悖论的经典表述,“上帝是否能够创造一块连他自己都搬不动的石头”,是建立在亚里士多德世界观之上的。如果考虑地球轨道和地球相对于太阳的公转,那么完全可以说,这个石头自创造之时起就已经是被搬起来了的,因为物理学理论指出“搬起”,即移动某个物体取决于这个物体被赋予的加速度。当然这么理解就跟全能悖论无关了,因为全能悖论讨论的是上帝的全能问题。只要增加一个条件(上帝有一天创造了一个符合亚里士多德世界观的宇宙),全能悖论就就继续有效。

在伊森艾伦的理据中讲述原罪、自然神话及一些其他经典启示时[29],于第三章第四节中他记述全能本身并不能让动物生命脱离死亡,因为改变和死亡都是该种生命被给予的定义。他论述一个不能没有其他,就像没有相对数量的山峰就没有山谷,或是我亦不能同时存在和不存在。("the one cannot be without the other, any more than there could be a compact number of mountains without valleys, or that I could exist and not exist at the same time, or that God should effect any other contradiction in nature.")他被朋友称为自然神论者,艾伦接纳一个神圣的存在,不过在理据全书中,他亦争论个神圣的存在一定会被逻辑所限制。

笛卡尔在《哲学原理》中用全能悖论驳斥了早期原子论。他指出,所谓存在“既不可见又不可分割”的原子的论述与“上帝存在”是矛盾的。上帝怎么可能会创造出一种连他自己都不能分割的微粒呢?当然在核物理中,核反应是可以分割和组合原子的,只是近代的原子概念早已不是原子论中那种“既不可见又不可分割”的微粒了。

[查看全文]本帖最后由 阿突 于 2012-8-2 13:12 编辑

| 上海夏聚筹备中,欢迎讨论与参与。 | [关闭] |

四维维基百科,自由的百科全书

(重定向自四维空间)

跳转到: 导航, 搜索

关于“四维”的其他意思,详见“四维路”。

关于国之四维“礼义廉耻”,详见“四维八德”。

在物理学和数学中,一个n个数的序列可以被理解为一个n维空间中的位置。当n=4时,所有这样的位置的集合就叫做四维空间。这种空间与我们熟悉并在其中居住的三维空间不同,因为它多一个维数。这个额外的维数既可以理解成时间,也可以直接理解为空间的第四维,即第四空间维数。

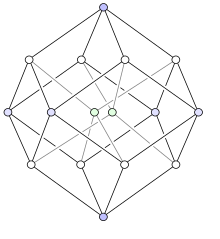

![]()

从三维投影看,一个在四维空间中绕一个平面旋转的超正方体。

目录[隐藏]

|

当人们说到“四维空间”时,经常指的都是关于时间的概念。在这种情况下,四维空间可以理解为三维空间附加一条时间轴。这种空间叫做闵可夫斯基时空或“(3 + 1)-空间”[1]。这也是爱因斯坦在他的广义相对论和狭义相对论中提及的四维时空概念。

[编辑] 作为空间的第四维数第四维数可以用空间的方式理解,即一个有四个空间性维数的空间(“纯空间性”的四维空间),或者说有四个两两正交的运动方向的空间。这种空间就是数学家们用来研究四维几何物体的空间,与爱因斯坦提出的时间作为第四维数的理论不同。关于这一点,考克斯特曾写道:

把时间作为第四维数带来的好处即使有的话也是微不足道的。实际上,H. G. 威尔在《时间机器》中发展的这种十分吸引人的观点导致了J. W. 杜恩(《时间实验》)等作者对相对论的非常错误的理解。闵可夫斯基的时空几何是不符合欧几里得体系的,所以也就与当前的研究没有关系。- H. S. M. 考克斯特, Regular Polytopes[2]从数学方面讲,普通三维空间集合的四维等价物是欧几里得四维空间,一个四维欧几里得赋范向量空间。一个向量的“长度”

以标准基底表示就是

以标准基底表示就是

也就是勾股定理向四维空间进行的很自然的类比。这就让两个向量之间的夹角很容易定义了(参见欧几里得空间)。

也就是勾股定理向四维空间进行的很自然的类比。这就让两个向量之间的夹角很容易定义了(参见欧几里得空间)。

[编辑] 正交性在我们熟悉的三维空间里,有三对主要方向:上下(高度),南北(纬度),东西(经度)。这三对方向两两正交,也就是说,它们两两成直角。从数学方面讲,它们在三条不同的坐标轴x、y、z上。计算机图形学中讲的深度缓冲指的就是这条z轴,在计算机的二维屏幕上代表深度。

纯空间性的四维空间另有一对垂直于其他三个主要方向的主要方向。这一对方向处在另一条同时垂直于x、y、z轴的坐标轴上,通常称作w轴。对这两个方向的命名,人们的看法不一。一些现行的命名有安娜/卡塔,斯皮希图/斯帕提图,维因/维奥,和宇普西龙/德尔塔。这些额外的方向处于(实际上是垂直于)我们所能观察到的三维世界中的方向之外。

|  |  |

| 此条目或章节需要精通或熟悉本主题的专家参与编辑 请协助邀请适合的人士,或参照相关专业文献,自行改善这篇条目。更多的细节与详情请参见条目讨论页。 |

从一维到五维物体的演示。

主条目:向量

纯空间性四维空间可以以向量的形式理解。一个四维向量同样由方向和长度(又叫做模)组成,它可以认为是对从一个点到另一个点向某个方向移动一定的长度的这个过程的描述。零向量是一个长度为零的特殊向量,也就是描述“不移动”这个过程的向量。

[编辑] 向量运算数学上四维空间可以简单理解为有四个坐标轴的空间,即在普通坐标系中需要4个参数来描述其中一点的坐标。 假设一个描述四维空间中一个点的向量为a,有

上式也可以写成由4个基底(如e1, e2, e3, e4)表示的形式,则

上式也可以写成由4个基底(如e1, e2, e3, e4)表示的形式,则

所以a可化为

所以a可化为

四维向量的加法,减法和向量比例和空间向量的一致。空间向量中的数量积(或称为向量的“内积”、点乘)也被推广到四维向量中,如

四维向量的加法,减法和向量比例和空间向量的一致。空间向量中的数量积(或称为向量的“内积”、点乘)也被推广到四维向量中,如

下式可以用于计算一个四维向量的长度

下式可以用于计算一个四维向量的长度

而两个向量的夹角可由下式定义或计算

而两个向量的夹角可由下式定义或计算

向量积(或称为向量的“外积”、叉乘)是一个常数,而空间向量的外代数定义为

向量积(或称为向量的“外积”、叉乘)是一个常数,而空间向量的外代数定义为

这是双矢量的求值,以基底(e12, e13, e14, e23, e24, e34)在四维空间中的双矢构成了六维线性空间,它们可以被用来在四个方向产生旋转。

这是双矢量的求值,以基底(e12, e13, e14, e23, e24, e34)在四维空间中的双矢构成了六维线性空间,它们可以被用来在四个方向产生旋转。

[编辑] 向量操作通过改变一个四维向量的长度而不改变它的方向,我们可以对一个向量进行伸缩。这可以被想象成沿着原向量的方向伸长或缩短一段长度。一个长度为负数的向量与和它方向相反、长度相等的正数的向量互为相反向量。这可以想象成面沿着原向量的方向倒着走。

如果沿着两个首尾相接的向量运动,那么描述这种运动的直接结果的向量就叫做这两个向量的向量和。例如,如果一个人从点A开始沿某一向量运动到点B,又从点B开始沿另一个向量运动到点C,那么这两个向量的和向量就是从点A径直到点C的向量。

[编辑] 向量组合主条目:线性组合

给定一组四维向量,我们可以对它们进行任意的伸缩和求和操作来得到新的四维向量。以这种方式得到的所有的四维向量的集合就叫做这一组向量的组合。这种组合可以认为是一个点通过沿着一组向量中的某些向量移动所能达到的所有位置的集合。

给定几何图形X和向量集合S,如果从几何图形X内的一个点出发,沿着向量集合S的线性组合中的向量运动,能够到达X内所有其它的点,那么我们就说这个向量集合S可以张出几何图形X。

[编辑] 向量基底主条目:基底

能够张出一个几何图形X的最小向量集合叫做X的一组基底。不是所有的向量集合都是基底,因为它们可能含有赘余的向量。如果一个向量能通过集合中其他向量经过伸缩、求和而得到,那么这个向量就是赘余的。例如,如果一个集合中有两个平行的向量,那么它们中的一个可以被移除而 X 中的所有点仍然可以达到,因为能通过那个被移除的向量达到的点一定可以通过那个与它平行的向量达到。或者,如果一个向量是其他两个的和,那么它也完全可以被移除。零向量总是赘余的,因为它并不能让一个人达到任意一个除他已经能够达到的点之外的点。

[编辑] 维数通过把任意一个可以张出几何图形 X 的向量集合中的所有赘余向量移除,我们可以过的一组 X 的基底。选定的初始向量集合不同,获得的能张出 X 的基底也可能不同;但是,可以证明所有这些基底中都含有相同数量的向量。这个数量就叫做 X 的维数。换句话说,如果 X 最少需要 n 个向量来张出它,那么 X 就是 n 维的。

直观地,一个图形的维数可以认为是一个人要想达到这个图形中所有的点,需要运动的所有不同方向的数目。

例如,一个点是一个零维图形。我们不需要任何向量来张出它,因为如果我们从这个点出发,我们已经到达了它所有的位置。

一条直线是一个一维图形。从直线的某一个点上出发,我们需要一个指向这个直线的方向的向量来到达到直线上的其他点。只要一个向量就足够了,因为通过不同程度的伸缩它我们可以到达直线上的任意其他点。

一个平面是一个二维图形。给定平面上的一个起始点,我们至少需要两个互不平行的向量来张出这个平面。如果只有一个向量,我们只能到达某一条直线上的所有点;所以我们需要有另一个与它不平行的向量来往这条直线的“两边”走,从而到达平面上的其他点。只要两个方向就足够了,因为我们可以顺着(或逆着)前一个向量走不同的距离,再往两边走不同的距离来到达平面上的任意点。也可以把平面理解成许多平行线的“堆积”;要想在二维平面上从一点运动到另一点,我们需要首先沿着线平行线运动,再穿过这些平行线向另一个方向运动。

在我们的眼中,空间是三维的。要达到空间中的某一点,我们不仅要向前向后、向两边走,还需要上下移动。换句话说,需要第三个向量才能到达空间中的所有点。同样,也可以把空间理解成许多平行平面的堆积:要想在空间中从一点运动到另一点,我们可以先沿着一个方向前后走,再向两边走,最后上下走。

四维空间则是一个需要四个不同方向才能到达其中所有点的空间。这种空间可以认为是许多平行的三维空间的堆积。要理解这个概念,想象一下把一张张纸并列叠起来的过程。如果人不把它们一个个堆叠起来,这些纸张不会延伸进三维空间。以同样的方式,要想进入四维空间,就必须向一个新的方向运动,这个方向必须是在三维空间以外的。要达到四维空间中的每一个点,一个人不仅需要向前后、左右、上下移动,还要沿着一对新的方向运动,即上文提到的安娜/卡塔,或者叫维因/维奥等等。

[编辑] 维数类比

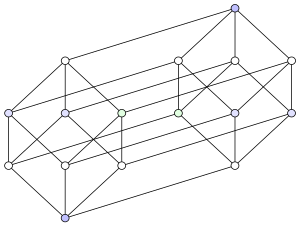

![]()

一个超正方体的展开图。

要理解四维空间的本性,我们可以利用一种称为“维数类比”(dimensional analogy) 的方法。维数类比是指通过研究 n - 1 维与 n 维之间的关系,来推断 n 维与 n + 1 维之间会有什么样的关系。[3]

埃德温·阿伯特·阿伯特在他的书扁平的世界 (Flatland)中运用维数类比,讲述了在一个扁平得就像一张纸的二维世界中生活的一个正方形的故事。[4]在这个正方形的眼中,生活在三维世界中的人们拥有近乎神的力量,因为他们能在不打破(二维的)保险箱的情况下从其中把东西(通过移入移出三维空间的方法)取出,能看到所有在二维世界看来是被挡在墙后面的东西,甚至能站在离二维世界几英寸的地方来保持“隐形”。

通过应用维数类比,人们可以推断,四维空间中的人在我们三维的视角看来应该有类似的神奇能力。鲁迪·拉克在他的小说空间世界 (Spaceland)中展示了这一点。[5]小说的主人公就遇到了具有神奇能力的四维人。

[编辑] 射影射影是应用维数类比来想象四维空间的一种有效方法。射影是指用 n - 1 维空间中的图形来代表 n 维空间中的图形。比如说,电脑屏幕是二维的,而所有三维的人、地方、东西等等的照片都是以射影的形式展现在二维平面上的。这会把三维世界中的深度去除,代之以间接的信息。人眼的视网膜也是由一层二维的感受器构成的,但是人脑能够察知三维物体的真实形状;这是根据阴影、近大远小、双眼视觉等间接信息推断得来的。画家们经常利用透视来赋予二维的图画一种三维(也就是立体)的感觉。

相似地,四维空间中的物体可以以数学的方法射影到三维空间中,从而使观察它们变得更容易。在这种情况下,一个四维的眼的“视网膜”是由一个三维“层”的感受器构成的。假设一个人有这样一只眼,他就可以根据三维图形中的间接信息推断出四维物体的真实形状。

三维物体在人眼视网膜上留下的透视射影会造成近大远小的现象,这样大脑就可以推断出三维的深度。以同样的方式,四维物体的透视射影会造成相似的“近大远小”的效果。通过应用维数类比,我们可以从这种效果中推断出四维的“深度”。

下面的图片演示了这种规律。我们可以比较一下三维的正方体和类似的四维超正方体的三维射影。

| 正方体 | 超正方体 | 解释 |

|  | 左边的图片是正对着一个面看到的正方体。四维中超正方体类似的视角是正对一个胞看到的透视射影,也就是右边的图显示的。就像正方体的投影是一个正方形一样,超正方体的投影是一个正方体。 需要注意的是,正方体的其他5个面在这里是看不见的。它们被看的见的这个面挡住了。相似地,超正方体的其他7个胞也是看不见的,因为它们被看得见的这个胞“挡住”了。 |

|  | 左边的图片是正对着一条边看到的正方体。超正方体类似的视角是正对一个面看到的透视射影(右边的图)。就像正方体正对边的投影是两个梯形一样,超正方体正对面的投影是两个棱台。 在这个视角中,正方体离我们最近的边是红色的面与绿色的面的公共边。同样,超正方体里我们最近的面是红色的胞与绿色的胞的公共面。 |

|  | 左边是一个正对顶点看到的正方体。这与右边超正方体的正对一条边看到的透视射影相似。就像正方体正对顶点的投影由三个共用一点的梯形组成一样,超正方体正对边的投影由三个共用一边的六面体组成。正方体离我们最近的顶点是三个面的公共点,而超正方体离我们最近的边是投影体中部的三个胞的公共边。 |

|  | 我们还可以把正方体的正对边射影和超正方体的正对边射影放在一起,作一个类比。正方体的射影有两个梯形共用一边,而超正方体的射影有三个六面体共用一边。 |

|  | 左边是正方体正对点的射影,右边则是超正方体正对一个顶点的透视射影。正方体的正对点射影有三个围绕一点的四边形,而超正方体的正对点射影有四个围绕一点的六面体。正方体离我们最近的顶点是位于投影图形中部的三个面的公共点,而超正方体离我们最近的点也是位于投影体中部的,四个胞的公共点。 注意正方体的六个面中,只有三个能被看到,因为其它三个面在正方体的另一边,被这三个面挡住了。相似地,超正方体的八个胞中只有四个能被看到,因为其它四个胞在超正方体的另一边(在四维深度中离我们这一边更远的一边),被看得见的四个胞挡住了。 |

假设有一束光射向一个三维物体,则其阴影会在二维平面上显示出来。如此类推,光射向二维物体会产生一维阴影,射向一维物体会产生零维阴影,也就是无光的一点;另一方面,光射向四维物体会产生三维阴影。

如果一个立方体的线框置于光源下,其阴影为一正方形位于另一正方形以内,并且相对的点相连。同样,如果四维正方体置于光源下,其阴影便会是一三维正方体位于另一正方体之内,并且相对的点相连。(注意,此处显示的图片乃四维正方体的三维阴影在二维平面上的投影。)

[编辑] 边界维度类比法也可帮我们推论出高维度物体的基本属性。例如,二维物体有一维的边界,正方形的边界为一维的线;三维物体有二维的边界(表面),正方体的表面为二维的平面。我们可以推论,四维物体便有三维的“边界”,就是超正方体的外围是三维的正方体。以上属性对如何表达四维物体的三维投影很有帮助。

[编辑] 视觉观测作为三维空间中的生物,我们的眼睛只能看到这个世界的二维投影。生活在四维空间的生物便能看到它们的世界的三维投影。例如,它们可以同时看到一个正方体的所有六面,还能同时看到正方体中的物体;其实我们也可以同时看到二维平面上的正方形的全部四条边及其中的物体。四维生物能同一时间看到三维空间中的所有点、物体和物体的内部,这些是我们在三维空间中看不到的。

[编辑] 限制类比法是理解高维度空间的一项很好的方法,但我们若不经过更进一步的计算仍不可以妄下结论。以下是圆形周长公式: C = 2πr 及球体表面积公式: A = 4πr2。 有人可能会立即推论出超球体的表面体积为V = 6πr3或V = 8πr3,但实际上两者均为错误。正确公式为V = 2π2r3。

[编辑] 几何四维几何比三维几何丰富得多,因为其额外的维度提供了更多的自由空间。

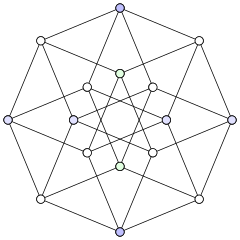

三维空间中,我们可以从多边形做出多面体;同样地,在四维空间中我们可以从多面体做出多胞体(四维多胞形)。三维空间中存在5种正多面体,以柏拉图立体称之;而四维空间中存在6种正多胞体,均从帕拉图立体类比而成。三维空间中存在13种半正多面体(阿基米德立体),而在四维空间中存在58种半正多胞体。

在三维空间,我们可以把圆形向第三维度拉伸形成圆柱体。而在四维空间,我们可以向第四维度拉伸球体形成球柱体(球体为“盖”的柱体),或拉伸圆柱体形成圆柱棱体。我们还可以取两个球体的笛卡尔积得到一个双圆柱体。以上三种均可在四维中“滚动”,但各有不同的属性。

三维中,曲线可以形成结,但曲面并不可以(除非互相交叉穿越)。但在四维中,以曲面形成的结可以经过延伸到第四维度而解开。由于自由度更大,四维中的曲面结比三维中的线结要复杂的多。克莱因瓶便是其中一个例子。另一例子为实射影平面。

[编辑] 超球体在四维欧几里得空间中与P0点有相同距离R的所有点的集合能形成一个超曲面,称为三维球面。此超曲面之包含空间的超体积为:

这是广义相对论中的罗伯逊-沃尔克度规,其中R由R(t)代替,t代表宇宙年龄。R值的随时间的加大或减低表示宇宙膨胀或收缩,这取决于宇宙质量密度。

这是广义相对论中的罗伯逊-沃尔克度规,其中R由R(t)代替,t代表宇宙年龄。R值的随时间的加大或减低表示宇宙膨胀或收缩,这取决于宇宙质量密度。